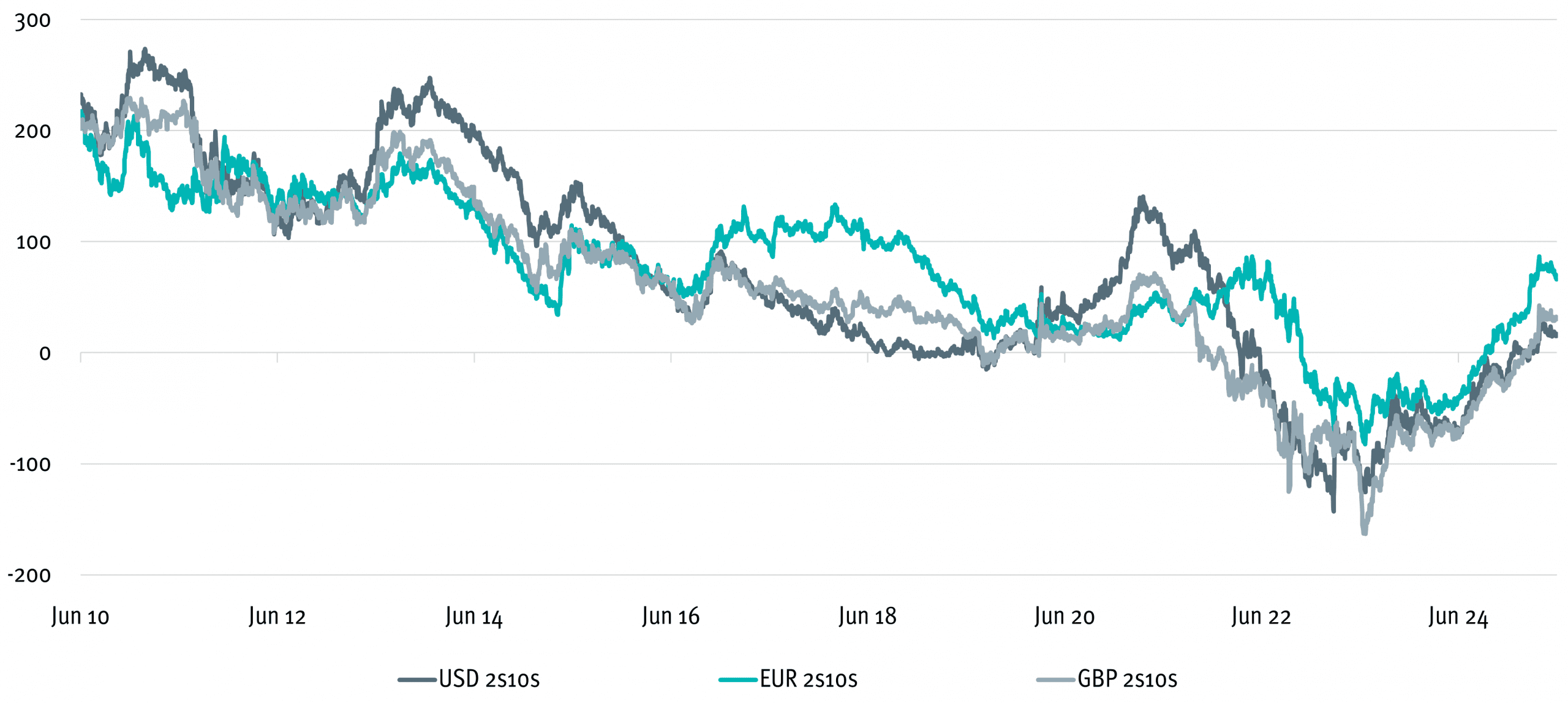

Seit Mitte 2024 beobachten wir einen stetigen und rapiden Anstieg der Zinskurven in den USA, Großbritannien und Europa. Exemplarisch zeigt die Grafik die Zinskurve zwischen zwei- und zehnjährigen Swaps. Dies liegt natürlich daran, dass wir uns in einem Zinssenkungszyklus befinden. Nach dem rapiden Anstieg der Leitzinsen als Antwort auf die globale Inflation starteten die Kurven zudem von stark invertierten Niveaus. Eine gewisse Normalisierung war also durchaus nötig.

Seit einigen Monaten bewegt sich der Fokus jedoch wieder zunehmend auf die Fiskalpolitik und anschwellende Defizite. Die USA werden auch in den kommenden Jahren mehr als 6 Prozent jährliches Defizit ausweisen, in Großbritannien wird mit jedem Zinsanstieg das Budget immer knapper, obwohl Investitionen bereits aus dem Defizitlimit heraus gerechnet werden. Frankreichs Situation wurde bereits in der letzten Ausgabe unseres Newsletters behandelt, und sogar Deutschland setzt seine Schuldenbremse außer Kraft.

Zu Zeiten von Zinsen nahe 0 Prozent und eher zu tiefer Inflation, haben sich die meisten Regierungen daran gewöhnt, keine Konsequenzen für zusätzliche Schulden befürchten zu müssen. Stimulus in Zeiten von Krisen wie zum Beispiel Covid macht auch durchaus Sinn, nur die Zeiten haben sich geändert. In vielen Staaten liegen die jährlichen Ausgaben für Zinsen mittlerweile über dem Budget für Verteidigung oder Bildung. Die Re-Finanzierungskosten der hohen Schulden-Altlast treibt die Defizite weiter in die Höhe und es besteht die Gefahr einer „Doom-Loop“. Dem erhöhten Angebot von Staatsanleihen steht eine sinkende Nachfrage von Pensionskassen und Versicherungen gegenüber, insbesondere am langen Ende.

Anschwellende Defizite und politische Unsicherheit versteilern die Kurve.

Eine Konsolidierung der Staatsfinanzen scheint politisch nicht möglich, der Markt muss also ein „Clearing Level“ für den erhöhten Finanzierungsbedarf finden. Warnungen vor den sogenannten „Bond Vigilantes“ – internationale Investoren, welche Staatsanleihen verkaufen und so die Fiskaldisziplin wieder herstellen – werden lauter. Wie so etwas aussieht, konnte man 2022 in Großbritannien beobachten. Nach dem mittlerweile berühmten „Mini-Budget“ von PM Truss schossen die Zinsen für 30-jährige Gilts um fast 1,5 Prozent nach oben, bevor die BoE mit Anleihenkäufen eingreifen musste. Die Eurozonenkrise in 2010/11 kann als weiteres Beispiel genannt werden, und selbst Präsident Trump hat seine Tarife erst zurückgefahren, als der Bondmarkt ins Wackeln geriet.

Die eben genannten Beispiele zeigen aber auch, dass Staaten den „Bond Vigilantes“ nicht schutzlos ausgeliefert sind. Sie besitzen durchaus Mittel und Wege, um den Anstieg der Zinsen am langen Ende zumindest abzufedern. Als Erstes können nationale Finanzagenturen weniger langläufige Bonds begeben und so das erwähnte Angebot-Nachfrage-Ungleichgewicht beheben. Diesen Weg geht zum Beispiel Großbritannien, wo sich die Durchschnittslauzeit neuer Staatsanleihen dramatisch verringert hat, von 20 Jahren 2018 auf nur noch 9 Jahre. Japan hat unlängst denselben Weg angekündigt, als 30-jährige Staatsanleihen auf über 3 Prozent gestiegen sind. Und von der Kritik von US-Finanzminister Bessent an seiner Vorgängerin Janet Yellen, zu viele Bills und zu wenig Bonds begeben zu haben, ist seit seinem Amtsantritt ebenfalls nichts mehr zu hören.

Besonders in den USA werden auch regulatorische Anforderungen auf den Prüfstand gesetzt, mit dem Ziel, mehr Kapazität für Banken zu schaffen, Staatsanleihen zu kaufen (Stichwort SLR-Reform). Als letzte Möglichkeit bleiben noch direkte Ankäufe durch die Zentralbanken (QE), so wie in Großbritannien in 2022 oder bei Draghis beherztem Eingreifen in der Eurozonenkrise.

Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass diese Ansätze alleine das Grundproblem jedoch nicht lösen, sondern bestenfalls die angemessene Marktreaktion vertagen und schlimmstenfalls die Inflation nach oben treiben, was wiederum die Nachfrage nach langen Anleihen weiter verringern würde.

Globale Zinskurven – Normalisierung oder neuer Trend?

Das Konzept des „Term Premium“ veranschaulicht diese Komponente. Es ist definiert als der Extra-Zins, welchen Investoren verlangen, um einen langen Bond zu kaufen, anstatt in eine Reihe kurzläufiger Anleihen zu (re)investieren. Als solches ist es getrieben von der Unsicherheit über zukünftige Zentralbankpolitik und Inflation. Gleichzeitig zum Anstieg der Kurven ist auch das Term Premium signifikant gestiegen, befindet sich historisch betrachtet jedoch nach wie vor auf einem unterdurchschnittlichem Niveau, insbesondere im Vergleich zur Zeit vor der Finanzkrise.

Diese Situation führt zum aktuellen Kräftezerren zwischen Marktteilnehmern, welche mehr Kompensation für ihr Risiko verlangen, und Regierungen, welche ihre anschwellenden Defizite finanzieren müssen. Über lange Sicht können die Schuldenberge nur durch erhöhtes Wachstum und höhere Inflation abgebaut werden, was zum Dilemma für Zentralbanken wird und zur weiteren Versteilerung der Kurven beitragen sollte.