Die ersten beiden Dekaden dieses Jahrhunderts waren von einer sehr stark koordinierten Notenbankpolitik geprägt, immer wieder auch im Rahmen einer global abgestimmten Wirtschaftspolitik in Reaktion auf externe Schocks (Platzen Dot.Com Bubble, die von der Lehman-Krise ausgelöste Great Financial Recession 2008/2009, Krise der Euro-Peripherie und dann zu Beginn des dritten Jahrzehnts die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine). Abgestimmte Notenbankpolitik erwies sich hier als unterstützend für die Kapitalmärkte.

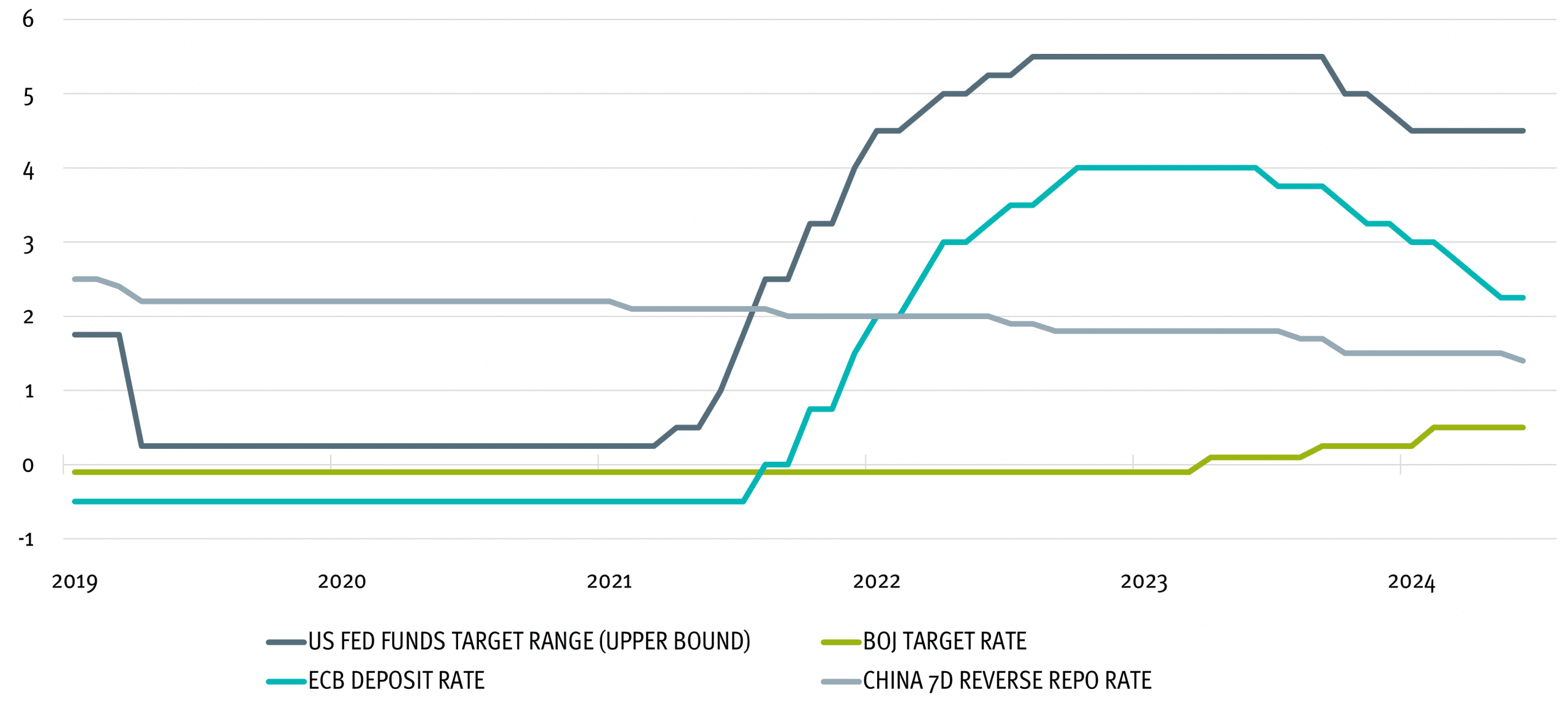

Doch die Synchronisierung der Geldpolitik ist zumindest temporär vorüber. Heute stehen wir vor der Situation, dass die Pfade der Notenbanken sich deutlich auseinanderentwickelt haben. Ein Blick auf die Top 4 der globalen Notenbanken verdeutlicht dies. Die EZB hat seit Mitte 2024 in acht Schritten von jeweils 25 Basispunkten ihren Einlagesatz halbiert – von einem Höchststand von 4 Prozent auf 2 Prozent – und ist damit in der Nähe des Satzes angekommen, den die Beobachter und auch viele bei der EZB als „neutral“ ansehen.

Die Federal Reserve hatte zwar 2024 ebenfalls die Fed Funds Rate um 100 Basispunkte gesenkt, aber seitdem (und damit – sehr zum Ärger des amtierenden US-Präsidenten – seit seinem Amtsantritt) erstmal eine Pause verordnet und auf weitere Zinssenkungen verzichtet. Damit hat die FED voraussichtlich noch die meisten Zinssenkungen der großen vier Notenbanken vor sich. Die People‘s Bank of China wiederum hat seit Ende 2021 in sieben zögerlichen Schritten die Reverse Repo-Rate von sieben Tagen um 80 Basispunkte von 2,2 Prozent auf 1,4 Prozent immer näher in den ausgesprochenen Niedrigzinsbereich herangeführt, während die Bank of Japan als letzte der großen Notenbanken Anfang 2024 überhaupt erst die Phase der Null-/Negativzinsen durch eine Zinserhöhung beendete und seitdem und auch weiterhin auf sehr vorsichtigen Zinserhöhungskurs ist.

Leitzinsen der führenden Notenbanken

Was sind denn die Triebfedern dieser Divergenzen?

Zum einen sicherlich die Entwicklung der Inflationsraten. Während China mit der Deflation zu kämpfen hat, waren die EZB und – mit Abstrichen – die FED erfolgreich, die Inflation nach einem Überschießen in Folge der Nach-Corona-Belebung und des Energiepreisschocks durch den Krieg in der Ukraine wieder Richtung der Zielwerte zu bringen. Dagegen ließ die Bank of Japan die steigende Inflation bewusst laufen, um die nahezu 30 Jahre von Disinflation und Deflation sicher hinter sich zu lassen. Aber eine weitere Komponente kam hinzu: Die Desynchronisierung der globalen Wirtschaftspolitik, die die Wirtschaftszyklen ebenfalls entkoppelte. Schon Präsident Bidens „Inflation Protection Act“ war nichts anderes, als ein großes Fiskalprogramm zugunsten von US-Unternehmen und weiterer Handelssanktionen, vor allem gegen China. China kämpfte mit den strukturellen Problemen des Häusermarktes und einer einseitigen Exportorientierung, während in Europa zunächst zaghafte Konsolidierungsversuche für die Staatshaushalte unternommen wurden.

Fiskalische und politische Divergenzen akzentuieren die unterschiedlichen Notenbankpfade.

Die Zollpolitik von Präsident Trump hat nun sehr unterschiedliche Effekte: Für die ganze Welt wirkt sie erst einmal wachstumsdämpfend, weil die ausgelöste Unsicherheit Investitionen verhindert und Unternehmer- und Konsumentenvertrauen untergräbt. Preisseitig wirkt sie für die USA inflationär, weil sie wie eine Konsumsteuer wirkt. Für China hingegen wirken die Zölle deflationär, Europa liegt so in der Mitte, weil einerseits von Regress auszugehen ist, andererseits andere Länder, wie zum Beispiel China, mit Preissenkungen ihre Position in Europa zu verbessern suchen sollten. Die Defizitpolitik in den USA, aber zunehmend auch in Europa, stellt wiederum die Notenbanken zusätzlich vor die Schwierigkeit, die Inflationserwartungen und damit die Geschwindigkeit der Versteilerung der Zinsstrukturkurven in Grenzen zu halten.

Wenn aber die Wirtschaftspolitik, gerade Zollpolitik und Defizitpolitik einer der Trigger ist, der die Notenbankpfade auseinandergebracht hat, dann hat die 90-tägige Pause für das Inkrafttreten der meisten Zölle hier nichts verbessert, sondern die Unsicherheit nur prolongiert. Und generell ist wohl nicht eine baldige globale Koordination absehbar, so dass die Geldpolitik der großen Notenbanken auch weiterhin nicht synchronisiert, sondern desynchronisiert erfolgen dürfte. Das wiederum bedeutet, dass Kapitalmärkte ganz generell höhere Risikoprämien für Risky Assets, aber auch besonders lange Duration fordern werden.