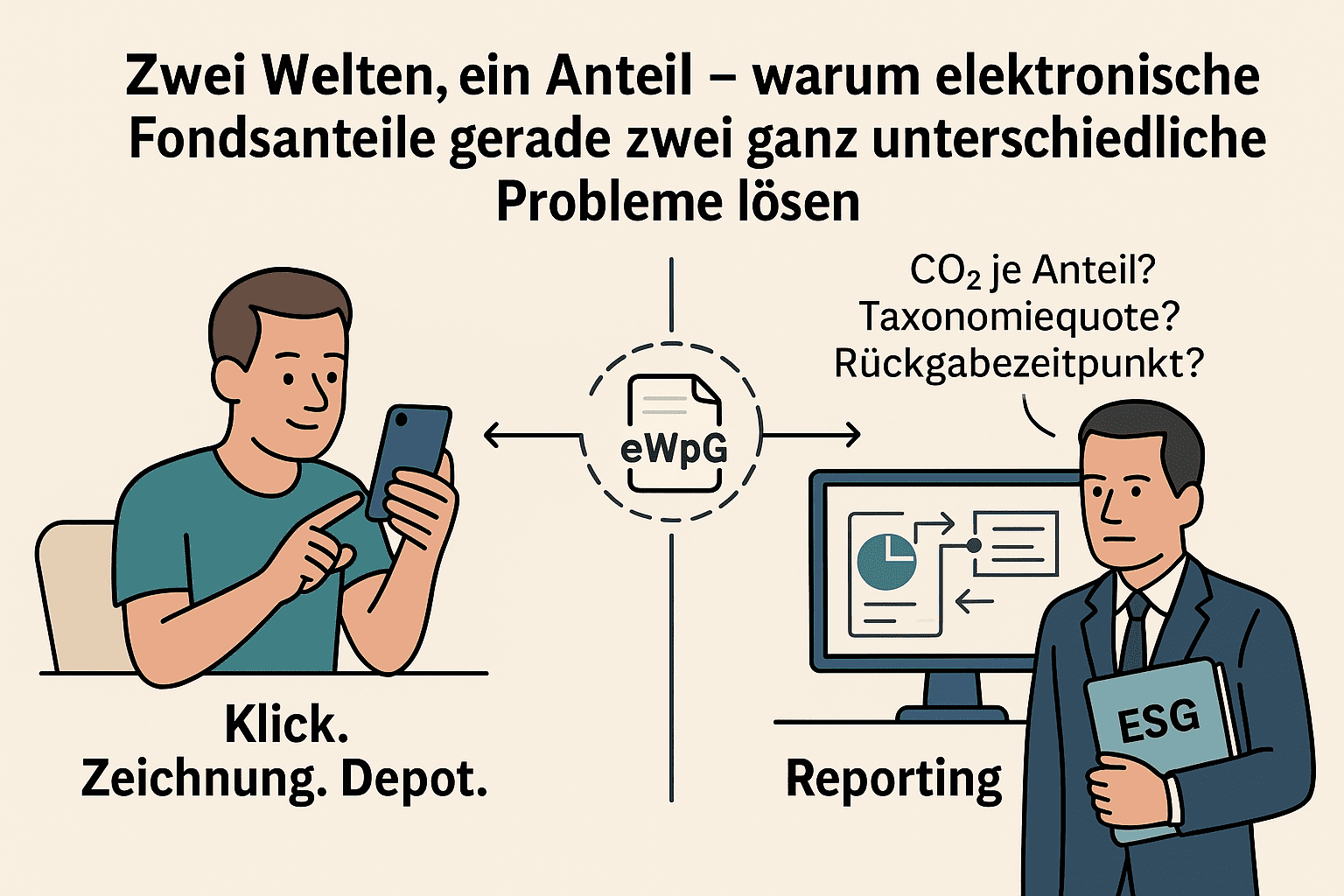

Elektronischen Fondsanteile sind schon länger ein Thema in der Fondsindustrie, wobei das Interesse hieran gerade erst richtig am Erwachen ist. Viele vereinzelte Pilotprojekte im Bereich sogenannter Krypto-Fondsanteile sind momentan zu beobachten. Wie unterscheidet sich denn die Ausgabe von elektronischen Fondsanteilen? Worin bestehen die Einsatzpotentiale für Vertrieb, Abwicklung und Reporting? Außerdem zeigt sich eine Dualität beim konkreten Einsatznutzen, weswegen hierfür zwischen „Retail“- und „Insti“-Investoren zu unterscheiden ist.

Wir kommen aus der analogen Welt: „Verbriefung“

Wir kommen aus und leben immer noch in der analogen Welt. In dieser erfolgt die Eigentumszuordnung an Fondsanteilen durch die Verbriefung der mit dem Investmentvermögen verbundenen Rechte in einer physischen Urkunde.

„Ganz früher“ in der analogen Welt: Erfolgte die Ausgabe von Fondsanteilen sogar in papiermäßiger Form. Die Anleger des Fonds erhielten Einzel-Wertpapierurkunden, die ihr Recht am Fonds verbrieften. Anachronistischer kann man sich einen Eigentumsnachweis aus Sicht im heutigen digitalen Zeitalter eigentlich nicht vorstellen: Diese Fondsanteile als papiermäßige verbriefte Einzelurkunden, die sogenannten effektiven Stücke, waren vom Anleger in physische Verwahrung zu nehmen (Tresor!) und mussten bei Anteilscheingeschäften via physischer Transport hin- und hergeschickt werden.

„Gegenwärtig“ in der analogen Welt: Anschließend setzte sich – immer noch – in der analogen Welt die sogenannte Girosammelverwahrung durch. Das ist in der Industrie nach wie vor der Standard. Die Eigentumszuordnung zu den Anlegern erfolgt hierbei ebenfalls durch Verbriefung. Der Unterschied zu den effektiven Stücken liegt darin, dass die Verbriefung nur in einer einzigen Wertpapierurkunde, der Sammelurkunde, erfolgt. Und die hinterlegt die emittierende Kapitalverwaltungsgesellschaft zentral beim Zentralverwahrer. Das reine Rechtsprinzip der Verbriefung ist also gleich wie bei Einzelurkunden von effektiven Stücken, aber der Durchführungsweg eröffnet eine weitgehend technologisch automatisierte Abwicklung des Anteilsscheingeschäfts. Für das „Settlement“ des Wertpapiergeschäfts sind depotführende Stellen der Anleger und Verwahrstellen des Fonds mit elektronischen Schnittstellen unmittelbar beim Zentralverwahrer angebunden. Ordert der Anleger bei seiner depotführenden Stelle, erhält dieser unter Einbindung der Verwahrstelle des Fonds seine Anteile in seinem Depot ein- oder ausgebucht und im Gegenzug valutiert der Zentralverwahrer die bei ihm deponierte Sammelurkunde, auch Globalurkunde genannt, auf oder ab.

Und was sind nun elektronische Wertpapiere und Fondsanteile?

Elektronische Wertpapiere benötigen keine physische Urkunde, sondern sind entmaterialisiert, also stellen tatsächlich ausschließlich digitale Repräsentationen in Form eines Eintrags in ein elektronisches Register dar. Das nennt man den sogenannten Verbriefungsverzicht, der durch Gesetzgebungsaktivitäten im Rahmen der Digitalisierung des Finanzmarkts ermöglicht wurde. Zentral ist hierfür das am 10. Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG). Als Substitut für die Verbriefung erfolgt die Registereintragung. Die einer mittels Urkunde begebener Wertpapiere gleichwertige Rechtskraft für elektronische Wertpapiere wird kraft gesetzlicher Anordnung in § 2 eWpG hergestellt. Elektronische Fondsanteile kommen in den Anwendungsbereich des eWpG gemäß gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 Variante 1 KAGB. Die KVG hat also ein Wahlrecht, ob sie weiterhin Fondsanteile verbrieft oder elektronisch ausgibt. Falls sich die KVG für die Ausgabe von elektronischen Wertpapieren entscheidet, so stehen ihre wiederum auf Grundlage des Rechtsgrundverweise in § 95 Abs. 3 KAGB sowie von § 95 Abs. 5 KAGB in Verbindung mit der Verordnung über Kryptofondsanteile (KryptoFAV) zwei voneinander verschiedene Hauptarten von elektronischen Fondsanteilen zur Auswahl:

>> Zentralregister-Anteile (§ 12 eWpG)

>> Kryptowertpapierregister-Anteile (§ 16 eWpG)

Auf die Unterschiede gehen wir unten nun weiter ein.

Zentralregister-Anteile

Wer: Zentralregister-Führer dürfen nur Zentralverwahrer (CSD) oder Kreditinstitute oder Finanzdienstleister mit BaFin-Erlaubnis sein. Clearstream aus der Deutsche Börse Group ist derzeit in Deutschland der einzige Marktpartner, über den Zentralregister-Anteile im Sinne des eWpG emittiert werden können .

Was: Bei Zentralregister-Anteilen verändert sich im Gesamtgefüge gar nicht so viel, insbesondere aus Sicht des Anlegers. Einziger Unterschied zur Wertpapier-Urkunde ist infolge des Verbriefungsverzichts, dass beim Zentralverwahrer die Eigentumsdokumentation des Anteils am Fonds nicht durch die Hinterlegung einer Sammelurkunde, sondern durch Eintragung in das elektronische Register erfolgt. Die gesamte Abwicklungslogik des Wertpapiergeschäfts, sprich das sogenannte „Settlement“, die bleibt gleich. Zahlungs- und Liefertransaktionen (Delivery versus Payment) laufen weiter über die üblichen Kanäle. Fondsplattformen und Verwahrstellen nutzen ihre standardisierten Schnittstellen wie gehabt.

Kryptoregister-Anteile

Wer: Kryptowertpapierregister-Führer können der Emittent selbst oder ein Beauftragter sein. Daraus folgt bereits, das Kryptowertpapierregister dezentral sind, zumal sie auf der Distributed Ledger-Technologie basieren, vgl. dazu unten. Sie unterliegen dabei besonderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen: Die Führung stellt eine erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nummer 8 KWG dar, die mit hohen Anforderungen an Organisations- und Verhaltenspflichten verbunden ist. Diese ergeben sich aus dem KWG, eWpG und der Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpapierregister (eWpRV). Gegenwärtig bieten unter deutscher Aufsicht neun Dienstleister Krypotwertpapierregister an, wovon zwei Banken sind. Auf der von der BaFin veröffentlichten „Kryptowertpapierliste nach eWpG“ können die Kryptoprodukte und jeweiligen Krypotwertpapierregister-Führer nachvollzogen werden.

Was: Ein Kryptowertpapierregister basiert, vereinfacht gesprochen, auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), beispielsweise Blockchain. Zur Erlangung der rechtlichen Eigenschaft eines elektronischen Wertpapiers ist die Eintragung in das Kryptowertpapierregister erforderlich, was der Unterschied zur „herkömmlichen“ Tokenisierung als Security Token ist. Möglich sind Gesamtemissionen oder Einzeleintragungen. Vorzunehmen ist eine Kennzeichnung als Kryptowertpapier, eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger sowie Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Wenn also hier auch die rechtliche Voraussetzung einer Eintragung zu erfüllen ist, so eröffnet die technische Ausgestaltung durch die Einbindung in die Blockchain die Vorteile: Guter Eigentumsnachweis durch transparentes Register, Sekundärhandel ohne Intermediär und stattdessen direkt auf Block-Chain basierten Plattformen (sogenannter Peer-to-Peer-Handel mit hoher Interoperabilität und dadurch Echtzeit-Transaktionen anstelle von T+2-Settlement). Und – regulatorische Hürden außer Acht gelassen – ist von der technologischen Seite ein globaler Vertrieb denkbar, weil jeder potentielle Anleger auf der Welt – auch ohne lokale Bank (in Schwellenländern ein Thema) – allein mit Internetzugang investieren könnte. Außerdem ist der Zeichnungs-Prozess, weil er ohne eine Vielzahl von Intermediären auskommt, günstiger und schneller. Daraus folgt, dass sich auch ein Vertrieb von kleineren Zeichnungssummen rechnet, der sogenannten „fractionalization of funds“.

Was gerade in der Praxis zu beobachten ist

Aus den oben vorgestellten Eigenschaften von Zentralregister-Anteilen und Krypotwertpapierregister-Anteilen wird ziemlich deutlich, dass letztere die wesentlich digitalere und innovativere Hauptart darstellt. Und trotzdem entspricht das – jedenfalls gegenwärtig – nicht dem Verteilungsstand im Markt.

Zentralregister-Anteile dominieren aktuell deutlich: Das ist dadurch zu erklären, dass

- Zentralregister-Anteile – wie weiter oben bereits geschildert – sehr gut in bestehende operative Fondbuchhaltungs- und Verwahrstellenprozesse integrierbar sind, weil sich an der Abwicklungslogik des Wertpapiergeschäfts an sich nichts verändert, und dass

- durch den Verbriefungsverzicht eine deutlich verbesserte digitale Vertriebsstrecke zum Anleger gebaut werden kann; diese kann durch Medienbruchfreiheit bei Zeichnung und Rückgabe überzeugen, wonach der Anleger ohne Postversand von Zeichnungsunterlagen direkt über eine App, Bankenplattform oder Robo Advisor Fondsanteile erwerben kann.

Daher ist dies im Moment besonders ein Thema im Retail-Bereich, und hier bislang nahezu nur bei den UCITS. In den Private Markets verspricht man sich insbesondere für ELTIF 2.0 durch den digitalen Vertrieb auf Basis von Zentralregister-Anteilen eine große Unterstützung.

Die Kryptowertpapierregister-Wertpapiere stehen den Vorteilen von Zentralregister-Wertpapieren beim digitalen Vertrieb eigentlich in nichts nach, sind aber nicht so verbreitet. Beide basieren auf einer medienbruchfreien Registerlogik, lediglich mit einem anderen technischen Unterbau (klassische IT versus DLT/Blockchain). Allerdings bremsen Krypotwertpapierregister-Wertpapiere noch einige Faktoren, wie: Keine vollständige Kompatibilität mit klassischer Depot- und Bankenstruktur und noch rechtlichen Fragezeichen bei der Einbindung in MiFID. Kryptowertpapierregister-Anteile haben ungeachtet dessen bereits konkrete Piloten erlebt. Beispielsweise hat im September 2023 Metzler Asset Management in Zusammenarbeit mit Fundsonchain und Cashlink im ersten deutsche Pilotprojekt bewiesen, dass Kryptofondsanteile nach der KryptoFAV auch in der Praxis funktionieren. In diesem Rahmen wurden Kryptofondsanteile ausgegeben, wobei das Bankhaus Metzler selbst als einziger Investor fungierte. Für diesen Zweck wurde eine Anteilsklasse eines Haus-Publikumsfonds, die für die Öffentlichkeit ausgeschlossen gewesen war, auf Basis der Polygon-Blockchain Technologie als Kryptofondsanteil emittiert. Es gibt auch zahlreiche europäische Tokenisierungsinitiativen, die zum Beispiel die European Fund and Asset Management Association (EFAMA) auflistet.

Weitere Einsatzfelder von elektronischen Fondsanteilen

Zentralregister-Anteile sind im Publikumsfondsbereich besonders verbreitet, weil sie sich nahtlos in digitale Vertriebskanäle einfügen können. Bei Spezialfonds wird vor allen Dingen zukünftig der Fokus auf Reporting und Investoren-Transparenz liegen – dort ist die technische Integration bislang weniger standardisiert. Dort können sich zukünftig relevante Anwendungsfelder im Bereich des (ESG-) Reportings für Spezialfonds-Anleger ergeben! Aber was haben ESG-/CRREM-Reportings auf der einen und elektronische Wertpapiere auf der anderen Seite miteinander zu tun? Zunächst wirken sie thematisch unverbunden. Aber es gibt in der Praxis einen wichtigen Zusammenhang, und zwar über den Datenfluss und die Automatisierung in Fondsstrukturen:

- Register = Schlüsselstelle für ESG-Zuordnung auf Anteilsebene

- Für korrekte ESG-Reports (s.B. SFDR, PAI, CRREM) müssen Daten den Anlegern korrekt zugeordnet werden können

- Wer hält wann welche Anteile?

- Wie viele Emissionen entfallen anteilig auf einen bestimmten Anleger?

- Bei klassischen Depotbuchungen fehlt es oft an dieser exakten Zuordnung – insbesondere bei Spezialfonds mit vielen Anteilsklassen, Transaktionen und Rückgaben

- Für korrekte ESG-Reports (s.B. SFDR, PAI, CRREM) müssen Daten den Anlegern korrekt zugeordnet werden können

- Elektronische Register = Erlauben maschinenlesbare Transaktionshistorien

- Zentralregister-Anteile können vollautomatisierte, strukturierte Verlaufsdaten bieten:

- Anteilklasse, Haltezeitpunkt, Positionsgröße, Investoren-ID

- Diese Daten könnten sich automatisch mit ESG-Datenbanken verknüpfen lassen, etwa:

- Asset-Daten aus CRREM-Tools

- andere ESG-Plattformen

- GRESB, ECORE etc.

- Zentralregister-Anteile können vollautomatisierte, strukturierte Verlaufsdaten bieten:

- Ergänzung von Look-Through auf Asset Ebene durch Registerstruktur

- Zum Beispiel in Immobilienfonds ist es oft aufwendig, die ESG-Performance auf Anteilseigner-Ebene rückzurechnen – besonders wenn Rückgaben oder Reinvestments ins Spiel kommen

- Durch das elektronische Register kann der Anleger zeitpunktgenau zurückverfolgen:

- Wer hatte wie viele Anteile am Fonds – und damit am Emissionsprofil der Assets?

- Das ist wichtig zu wissen für: Taxonomie-Konformität pro Anleger, PAI-Berechnung auf Anleger-Ebene, Nachhaltigkeitsberichte von Anlegern

Besonders bei institutionellen Immobilien- und Infrastrukturfonds mit ESG-Fokus wird dies ein echter Enabler für Transparenz sein. Es ist zu erwarten, dass Anleger von Spezialfonds daher zukünftig die Ausgabe von elektronischen Anteilen aktiv einfordern werden.

Ergebnisse:

- Im Retail-Bereich ermöglichen elektronische Fondsanteile vor allem einen digitalen Zugang zum Produkt (digitale Vertriebsstrecke)

- Im institutionellen Bereich verbessern elektronische Fondsanteile vor allem das Reporting und insoweit insbesondere die digitale Transparenz über den anteilsbezogenen Impact

- Diese Dualität spiegelt sich auch in der technischen Umsetzung wieder