Strategische Ausgangslage

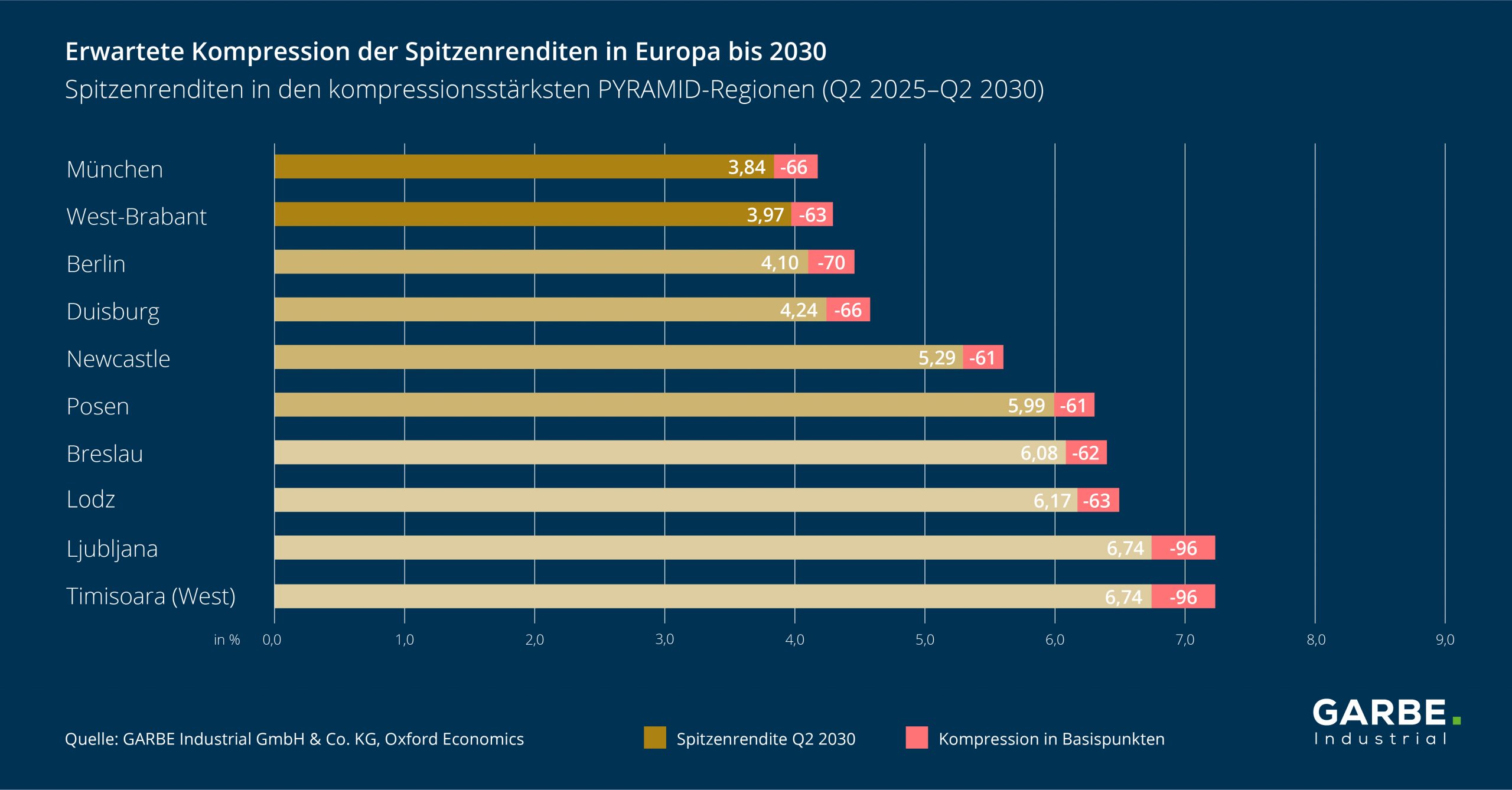

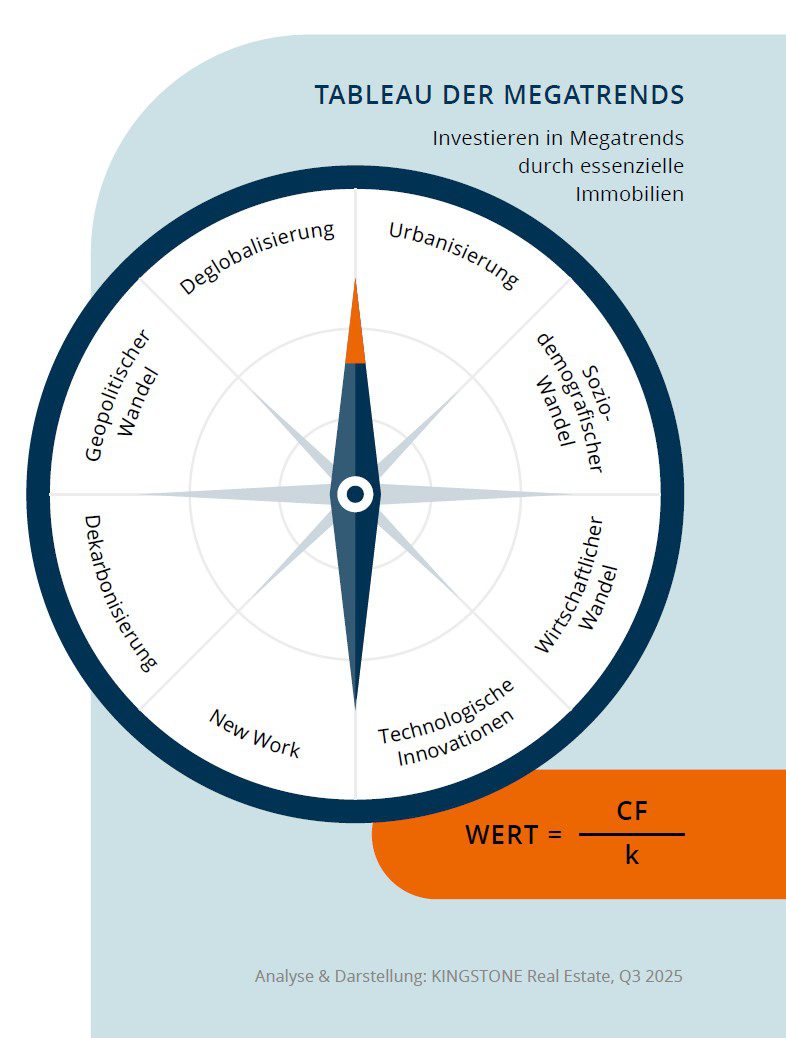

Geopolitische Risiken sind längst keine Randnotiz institutioneller Investmentstrategien mehr – sie sind zum zentralen Navigationspunkt geworden. Unser Puzzletableau der Megatrends zeigt: Der geopolitische Wandel markiert den „Norden“ eines strategischen Kompasses, an dem sich auch Immobilieninvestoren zunehmend orientieren müssen. Dekarbonisierung, technologische Innovation, Urbanisierung und der demografische Wandel bleiben wichtige Treiber – doch in Zeiten von Krieg, Handelskonflikten und einer bremsenden Weltwirtschaft wird Versorgungssicherheit zur zentralen Währung.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns als KINGSTONE Real Estate, auch in diesem Jahr erneut einen Beitrag zum GRR Basic Retail Report 2025 von GRR GARBE Retail Real Estate leisten zu dürfen.

GRR Basic Retail Report 2025

Europas neue Realität: Vorsicht statt Verbrauch

Die geopolitische Lage in Europa bleibt auch 2025 von hoher Unsicherheit geprägt. Konflikte an den Außengrenzen, gestörte Handelsbeziehungen und zunehmende Abhängigkeiten von außereuropäischen Lieferketten haben die Europäische Kommission veranlasst, die Versorgungssicherheit im Lebensmittelsektor strategisch neu zu priorisieren. Maßnahmen wie der Aufbau eines Krisenreaktionsmechanismus der Europäischen Union (EU) und Empfehlungen zur Stärkung der Lebensmittelkette verdeutlichen diesen Kurswechsel.

Gleichzeitig wirkt sich das geopolitische Umfeld zunehmend auf das Konsumverhalten aus. Der EU-Verbrauchervertrauensindex Consumer Confidence Indicator (CCI) liegt mit -14,8 Punkten weiterhin klar unter dem langfristigen Schnitt. Die Sparquote im Euroraum verharrt bei rund 15 Prozent, in Deutschland sogar bei knapp 20 Prozent – ein Ausdruck ausgeprägter Konsumzurückhaltung. Auch wenn sich die Realeinkommen allmählich stabilisieren, bleibt die Konsumneigung verhalten.

Das Engel’sche Gesetz zeigt: In unsicheren Zeiten rückt die Grundversorgung in den Fokus – Nahversorger sind dann das Zentrum einer resilienten Konsumlogik.

Zwischen Preiselastizität und Grundbedarfsorientierung: Die neue Konsumlogik

Erhebungen von McKinsey, der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) und der EU-Kommission zeigen eine deutliche Verschiebung der Nachfragepräferenzen europäischer Haushalte hin zu preisgünstigen, zugänglichen und qualitätsorientierten Grundversorgungsangeboten. Höherwertige Konsumgüter werden zunehmend zugunsten stabiler Basissortimente in Krisensituationen gemieden. Die Studie „The Effect of Macroeconomic Uncertainty on Household Spending“ der Europäischen Zentralbank (EZB) belegt diesen Trend empirisch.

Die EZB unterscheidet zwei Effekte:

- Der Nachfrageeffekt zeigt, dass bereits eine moderate Erhöhung der wahrgenommenen Unsicherheit die monatlichen Konsumausgaben um rund 5 Prozent senkt.

- Der Segmenteffekt beschreibt, dass vor allem Ausgaben für nicht essenzielle, diskretionäre Güter (z. B. Reisen, Unterhaltung und Luxusartikel) zurückgehen.

Nahversorger profitieren in diesem Umfeld im Besonderen. Sie bieten mit ihrer preis- und zugangsorientierten Grundversorgung ein robustes, nachfragestabiles Format. Im Lebensmittelsegment zeigt sich dabei eine klare Differenzierung: Im unteren Preissegment reagieren Verbraucher stark auf Preisänderungen – Ausdruck hoher Preiselastizität. Schon geringe Preisänderungen führen zu spürbaren Nachfrageschwankungen. Im oberen Segment dominieren hingegen Qualitäts- und Herkunftsmerkmale. Die Preiselastizität ist auch im Kontext des „Engel’schen Gesetzes“ – benannt nach dem deutschen Ökonomen Ernst Engel (1821–1896) – zentral. Dieses besagt, dass mit steigendem Einkommen der relative Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel sinkt. In unsicheren Zeiten mit stagnierenden oder sinkenden Einkommen steigt dieser Anteil hingegen wieder an. Nahversorger sind genau auf jene Güter ausgerichtet, die unter Unsicherheit priorisiert und dauerhaft benötigt werden.

Lokale Wertschöpfung als Fundament der Nahversorgung

Das typische Sortiment der Nahversorger ist auf die Basisversorgung ausgerichtet: Frischwaren wie Obst & Gemüse, haltbare Lebensmittel, Getränke und Haushaltsartikel. Laut Eurostat (Statistikamt der Europäischen Union) lag der Anteil landwirtschaftlicher Produkte an den EU-Importen 2024 bei rund 7,2 Prozent, die Exporte wogen mit 8,9 Prozent etwas schwerer. Nahversorger sind dabei in bestimmten Warengruppen wie exotischen Früchten, Kaffee oder Gewürzen importseitig exponiert, insgesamt jedoch stark in die europäische Eigenproduktion eingebettet. Diese stützt sich auf günstige agrarische Rahmenbedingungen (Flächenverfügbarkeit, Klima, Nähe zu den Absatzmärkten) sowie auf die hohe Nachfrage nach regionalen und frischen Produkten. Ein zentraler Stabilisierungsfaktor ist die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU. Seit 1962 sorgt sie für eine planbare, fördergestützte und weitgehend resiliente Landwirtschaft. Trotz politischer Kritik an ihrer Größe im EU-Haushalt bietet die GAP insbesondere für Nahversorger wichtige Kalkulations- und Versorgungssicherheit.

Industrieabhängig, weniger versorgungsrelevant: Chinas begrenzte Rolle für Nahversorger

China gilt aus geopolitischer Sicht – insbesondere für Deutschland – als „grey rhino“: ein offenkundiges, schwer vermeidbares Risiko. 2023 stammten rund 20 Prozent der EU-Güterimporte aus China, während der Exportanteil nur bei etwa 9 Prozent lag. Im Zentrum stehen vor allem Industrieprodukte wie Elektronik, Maschinen und Fahrzeuge. Für die Nahversorgung spielt China hingegen eine untergeordnete Rolle. Hier dominieren intra-europäische Ströme sowie Importe aus Lateinamerika, Afrika und Südostasien.

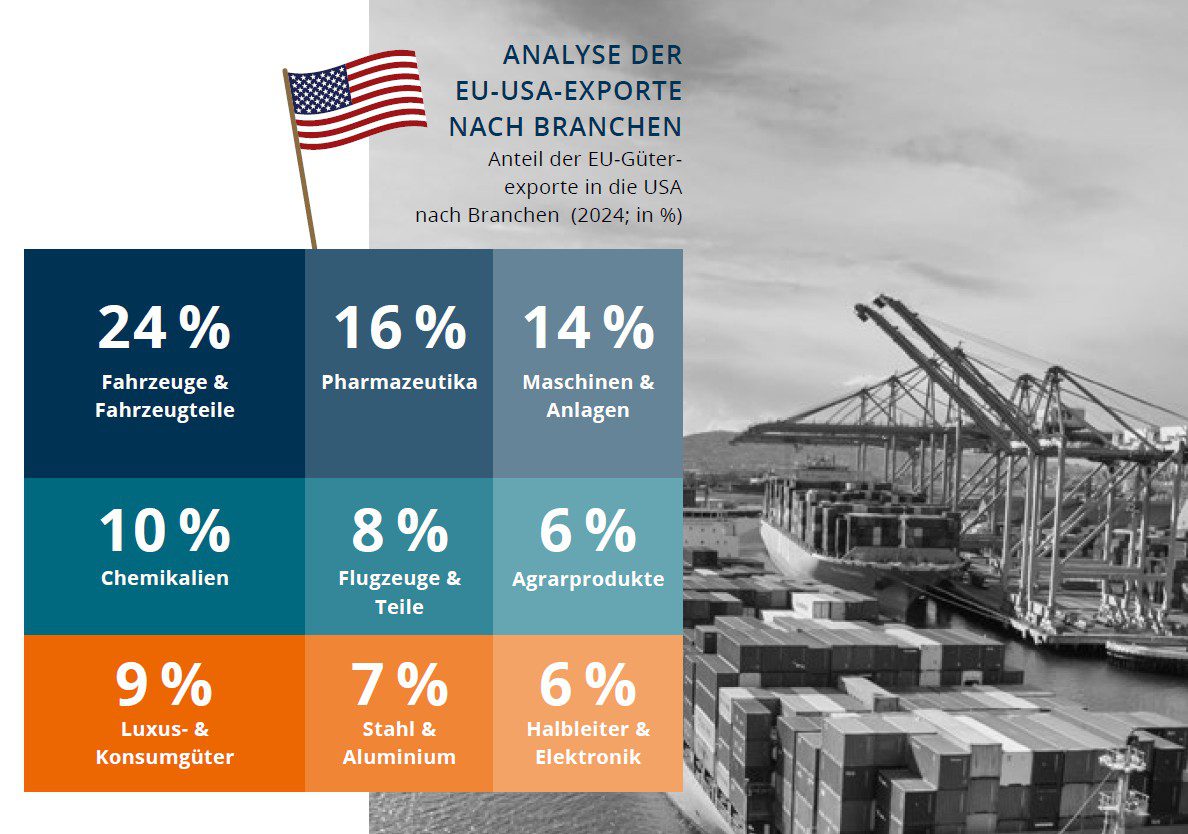

Von Ricardo zu Trump: der Preis vermeintlicher Handelsasymmetrien

Die jüngste Einigung im transatlantischen Handelskonflikt zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump markiert ein weiteres Kapitel in der Abkehr von Ricardos Freihandelstheorie. Die USA sind mit rund 532 Mrd. Euro der wichtigste Exportmarkt der EU, während sich die Importe auf 333 Mrd. Euro belaufen. Der daraus resultierende Handelsüberschuss von knapp 200 Mrd. Euro sorgt regelmäßig für Kritik aus Washington – für Trump sind Leistungsbilanzdefizite das zentrale Maß seiner Zollpolitik. Der Ökonom Prof. Bofinger verweist darauf, dass es zwar problematisch ist, wenn Staaten langfristig mehr konsumieren, als sie einnehmen – jedoch gilt dies nicht pauschal für die USA. Denn durch den US-Dollar als globale Leitwährung können sich die USA relativ folgenlos verschulden, ohne einen Vertrauensverlust zu riskieren. Getreu dem berühmten Satz von US-Finanzminister John Connally (1971): „The dollar is our currency, but your problem“, genießen die USA ein handelspolitisches Sonderprivileg.

Der sogenannte „Trade Deal“ sieht neben einer massiven Ausweitung europäischer Energieimporte und Investitionen in den US-Markt auch einen pauschalen 15 Prozent-Zoll auf die meisten EU-Exportgüter vor. Doch da beide Seiten die Einigung unterschiedlich interpretieren und zentrale Details offenbleiben, wird die Geschichte um die Abkehr vom Freihandel wohl weitergeschrieben.

Im Agrarbereich bleiben die USA – trotz ihrer Stellung als zweitgrößter Drittmarkt für EU-Lebensmittelexporte – für die europäische Nahversorgung weitgehend irrelevant. Die entsprechenden Importe machen nur rund 8 Prozent aus und betreffen vor allem Spezialsortimente wie Wein, Olivenöl oder Spirituosen. Der eingeschränkte Marktzugang für US-Produkte ist dabei weniger wirtschaftlich als regulatorisch begründet: Das Scheitern des Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft-(TTIP)-Abkommens 2016 ist Ausdruck der anhaltenden

Differenzen bei Themen wie Gentechnik, Lebensmittelsicherheit und Produktionsstandards. Vor dem Hintergrund aktueller Zollstreitigkeiten wünscht sich mancher EU-Verhandlungspartner womöglich, TTIP wäre damals zustande gekommen.

Quintessenz für eine resiliente Nahversorgung in geopolitisch unsicheren Zeiten

Nahversorgung steht im geopolitischen Umfeld für Stabilität, Nähe und Verlässlichkeit. Sie ist wenig abhängig von globalen Handelsrisiken, stark regional verankert und erfüllt zentrale Grundbedürfnisse – besonders in Phasen ökonomischer Unsicherheit. Preiselastische Nachfrage, regionale Lieferketten und politische Flankierung – etwa durch die EU-Agrarpolitik – machen sie zu einem strukturell robusten Marktsegment. Für Investoren bedeutet das: Nahversorgungsimmobilien bieten reale Resilienz, wo andere Märkte Volatilität zeigen.