Im Strom- und Regelleistungsmarkt monetarisierbare Großbatteriespeicher (BESS-Anlagen) finden als Infrastruktur-Anlageklasse zunehmend das Interesse von institutionellen Anlegern – dies zuletzt auch wegen (von Fondsanbietern proklamierten) Renditeerwartungen im Double Digit-Bereich.

Hoher Systemnutzen infolge Ungleichgewichts bei der „grünen“ Stromproduktion

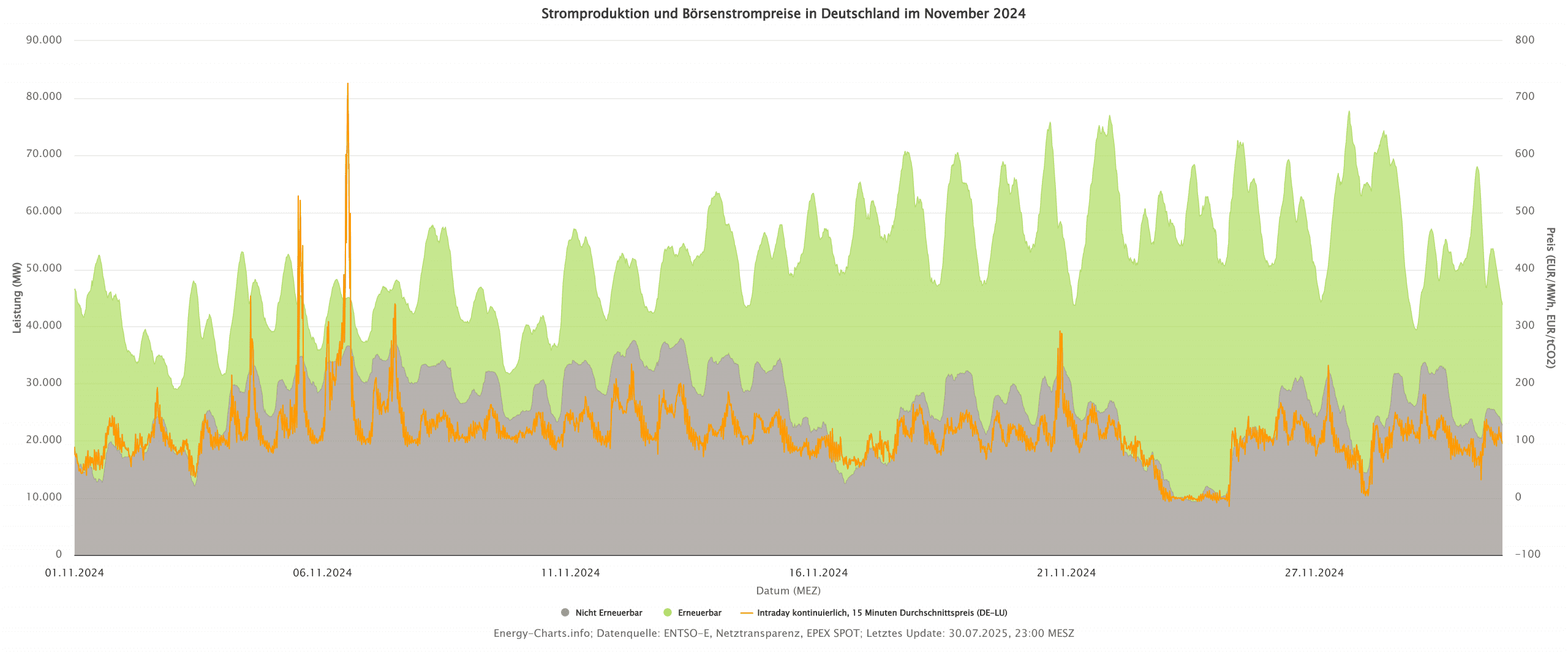

Die Nettostromproduktion 2024 resultierte zu ca. 59% aus Erneuerbaren Energien, wovon ca. 31,4% auf Windkraft und ca. 13,8% auf Photovoltaik entfielen. Der hohe Anteil nicht steuerbarer Energieträger führt jedoch zu Schwankungen in der Stromproduktion.

So definiert der Deutsche Wetterdienst „Dunkelflauten“ als Wetterlagen, bei der wenig Wind und wenig Sonne gleichzeitig auftreten, was die Stromproduktion aus Windkraft- und Solaranlagen stark einschränkt oder unterbindet. Im Zeitraum vom 2.11. bis zum 7.11.2024 trat ein extremes Dunkelflautenereignis auf, welches zu einem starken Anstieg der Börsenstrompreise bis zu 725 EUR/MWh führte (zum Vergleich: der durchschnittliche Preis 2024 lag bei 78,46 EUR/MWh).

BESS-Systemleistungen mit Ertrag sowie markt- und netzstabilisierend

In derartigen Knappheitsphasen nutzen BESS-Betreiber die Arbitrage im Markt und veräußern den zu günstigeren Konditionen eingespeicherten Strom am Spotmarkt. Das führt zu mehr Angebot und trägt zugleich zur Stabilisierung der Preise bei.

Um kurzfristige Ungleichgewichte zwischen Stromeinspeisung und -entnahme auszugleichen und so die Netzfrequenz stabil bei 50 Hz zu halten, schreiben die vier Übertragungsnetzbetreiber Produkte im Regeleistungsmarkt aus, bei denen BESS-Anlagen ebenfalls wertschaffend eingesetzt werden können.

Nach dem kürzlich veröffentlichten Monitoringbericht der Bundesregierung zur Energiewende sind Großbatteriespeicher auch weiterhin wichtige Stützpfeiler der Netzstabilität in Deutschland.

Zuwachs an installierter Leistung bzw. Kapazität zu erwarten

Einer der ersten BESS-Anlagen in Deutschland wurde bereits im Jahr 2014 mit einer Leistung von 10 MW in Feldheim (Brandenburg) in Betrieb genommen. Mittlerweile werden deutlich größere Speicher mit Kapazitäten von ca. 500 MWh gebaut (das entspricht der Kapazität von ca. 50.000 haushaltsüblichen Batteriespeichern).

Mitte 2025 sind ca. 526 Großspeicher (> 1 MWh) mit ca. 3.320 MWh Kapazität im Markt bzw. am Netz. Laut dem von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Marktstammdatenregister sind ca. 557 Großspeicher-Projekte mit über 8.500 MWh Kapazität in Planung. Die letztgenannten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, denn es ist unklar, ob alle geplanten Anlagen solide finanziert sind und einen Netzentschluss erhalten.

Kurzer technischer Exkurs zu BESS-Anlagen

Neben den Einsatzbereichen sind aus Anlegersicht auch die technischen Details interessant.

Die Lebensdauer einer Batterie wird vor allem durch die Anzahl der Ladezyklen beeinflusst, also der vollständigen Entladung und Ladung. Ein Beispiel für die (zyklische) Degradation in einem Businessplan: Der Exit einer Batterie wird bei einer 20%igen Degradation nach vom Hersteller garantierten 6.000 Ladezyklen angestrebt. Die Monetarisierung des Speichermediums erfordert durchschnittlich 1,7 Ladezyklen pro Tag. Das ergibt eine wirtschaftliche Lebensdauer von ca. 10 Jahren (ca. 620 Ladezyklen pro Jahr). Die Batterie hat nach 10 Jahren mit einer Restkapazität von 80% zwar noch einen gewissen Nutzen, sollte aber keinen signifikanten Restwert mehr erzielen. Im Umkehrschluss heißt dies: Die BESS-Anlage hat sich (laut Businessplan) über die Laufzeit mittels der Erträge (bestenfalls mehrfach) amortisiert.

Die Batteriezelltechnologie ist (wie in der Elektromobilität) durch Lithiumeisenphosphat (LFP) geprägt, die einen guten Kompromiss in Bezug auf Energiedichte, thermische Stabilität (geringes Brandrisiko), Langlebigkeit und – vor allem – Beschaffungskosten darstellt. Einkaufskosten sind Teil des für BESS guten Marktmomentums: Durch den technologischen Fortschritt in der LFP-Technologie, die in chinesischen Gigafactories von CATL und BYD hochskalierte Fertigung und damit verbundene Überproduktion sowie gute Materialverfügbarkeit (Eisen und Phosphat) sind die Zellpreise innerhalb von zwei Jahren von über 100 $/kWh unter 56 $/kWh gesunken.

Sicherheit und Konnektivität der Systeme

Die meist im ländlichen Außenbereich auf festen Betonfundamenten oder Metallgestellen installierten Anlagen sind entweder mit Glasfaser oder 5G-Anschluss an den Datenverkehr angebunden. Das ist notwendig, um die Anlagen unter Sicherheitsaspekten (Temperatur, Störungen) zu monitoren, aber vor allem die Lade-/Entladezyklen in den relevanten Märkten zu steuern. Einen durchaus sensiblen Bereich stellt die Systemsicherheit bei der Batteriesteuerung in Verbindung mit dem Wechselrichter dar: Abhängigkeiten von Drittanbietern bei der Software können die Datensicherheit beeinflussen und operative Risiken (z.B. Hackerangriffe) erhöhen.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass BESS-Anlagen im Strommarkt wichtige Medien sind, um die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität zu unterstützen. Die Monetarisierung der Anlagen ist derzeit auskömmlich und Prognosen unabhängiger Research-Institute deuten darauf hin, dass dies in der Zukunft ebenfalls noch so sein kann. Aus Anlegersicht sind die verschiedenen Monetarisierungsmodelle interessant, aber auch der Blick auf technische Trends und Details.