Battery Energy Storage System-Anlagen (BESS oder Großbatteriespeicher) stoßen als Infrastruktursegment wegen der guten Monetarisierungsaussichten zunehmend auf reges Anlageinteresse von institutionellen Investoren. Damit einhergehend finden vielseitige Diskussionen über die anlagenspezifischen Risikofaktoren statt. Dieser Beitrag widmet sich speziell der aktuellen „Flut“ von Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher bei den Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern in Deutschland.

„Tsunami“ bei Netzanschlussanfragen

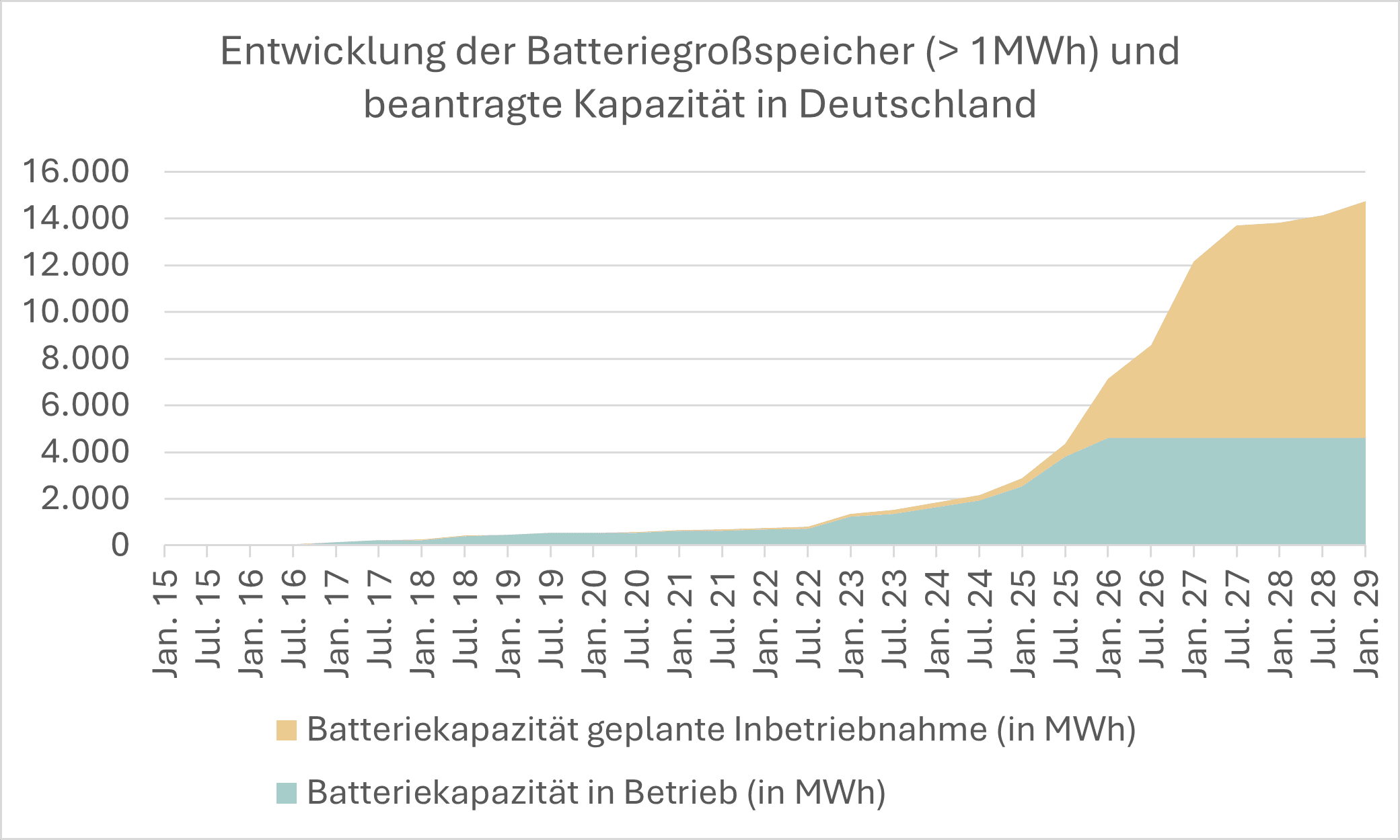

Infolge des aktuell attraktiven Geschäftsmodells sowie der hohen Nachfrage nach BESS-Leistungen und -kapazitäten sehen viele auf solche Anlagen spezialisierte Projektentwickler einen boomenden Zukunftsmarkt. Die Goldgräberstimmung spiegelt sich in der Anzahl der Netzanschlussanfragen wider:

Stand Mitte Oktober 2025 sind laut dem von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Marktstammdatenregister bundesweit 703 Speicher (>1 MWh) mit 4.620 MWh am Netz, weitere 640 Speicherprojekte mit über 10.780 MWh Kapazität derzeit in Planung (vgl. u.s. Grafik).

Netzbetreiber sind nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) gesetzlich verpflichtet, Batteriespeicher an die Netzinfrastruktur anzuschließen. Der Netzanschluss kann nur eingeschränkt bei Kapazitätsengpässen verweigert werden. Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz hat kürzlich mitgeteilt, dass Netzanschlusszusagen für neue Projekte vor 2029 aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich sind.

Im Ergebnis reformbedürftig: Die rechtlichen Rahmenbedingungen zwingen die Netzbetreiber dazu, die Anträge nach dem Windhund-Prinzip zu bearbeiten. Nicht der Reifegrad oder die Netzdienlichkeit der Anlage, die Finanzierung des Projektes oder die Seriosität des Entwicklers sind Entscheidungskriterien, sondern das Datum der Antragstellung.

Weil Projektrechte, wozu auch der Netzanschluss gehört, bereits einen Wert haben, melden Entwickler vermehrt große Leistungen an, um sich verschiedene Optionen der künftigen Wertschöpfung offen zu halten. Dieses spekulative Verhalten bindet Kapazitäten bei den Netzbetreibern und blockiert auch gesamtwirtschaftlich wichtige Anschlüsse z.B. von Rechenzentren und Industrieanlagen

Bedeutet der „Stau“ kompletten „Stillstand“ aus Anlegersicht?

Die beschriebenen Bedingungen könnten – bedingt durch Projektstornierungen oder -verzögerungen – zu einer drastischen Reduzierung der Verfügbarkeit neuer BESS-Projekte im Ready-to-Build-Status auf dem Transaktionsmarkt führen.

Allerdings: Nicht nur die vier Übertragungsnetzbetreiber schaffen Netzzugänge für BESS-Systeme, sondern auch viele der ca. 850 Verteilnetzbetreiber in Deutschland – dies auf Spannungsebenen unterhalb der Höchstspannung (< 220 kV). Deren Kapazitäten zum Abarbeiten der Anträge sind unterschiedlich stark beansprucht, so dass zumindest kein vollständiger Stillstand herrscht.

Sourcingalternative zur Eigenentwicklung: Wachsender M&A-Markt für Anlagenvorhaben in verschiedenen Stadien

Viele Projektentwickler haben Sorge, dass die langsame Netzanschlussgeschwindigkeit bzw. die Unsicherheit über eine tatsächliche Genehmigung die Kostenseite des eigenen Businessplans überstrapaziert, so dass angestoßene Projekte (mangels kostenadäquater Finanzierung) nicht mehr wirtschaftlich sind.

Hinzu kommt: Bis August 2029 sind Batteriespeicher von Netznutzungsentgelten befreit. Es ist absehbar, dass mit relativ hoher Sicherheit ab diesem Datum Entgelte eingeführt werden, so dass BESS-Anlagen, die ab diesem Zeitpunkt betrieben werden, weniger wirtschaftlich sind. Dies setzt Projektenwickler zusätzlich unter Druck, die Anlagen zeitnah fertigzustellen.

Aus diesen Gründen entwickelt sich bereits jetzt ein M&A-Markt für BESS-Projekte, auf dem Entwickler, die mit Projektrechten „spekulieren“, Vorhaben verkaufen. Käufer der Projektvorhaben sind Gesellschaften, die besonders gut geeignet sind und die finanziellen Ressourcen haben, die Realisierung über den Ready-to-Build-Status hinaus bis zur Inbetriebnahme voranzutreiben.

In diesem Zusammenhang sind aus Anlegersicht drei Dinge bedeutsam, damit der Anlageerfolg nicht mit bereits heute absehbaren Risiken belastet wird:

- Verfügt der Asset Manager, der solche Projekte z.B. für einen Fonds erwirbt, über das notwendige Know-how und einen Track Record, konkrete Projekte qualitativ richtig zu beurteilen und ohne wesentliche Mehrkosten fertigzubauen?

- Entspricht die technische Konfiguration der Anlagen und insbesondere die Software im BESS-System und in den Wechselrichtern neuesten Sicherheitsstandards in Bezug auf die Vermeidung etwaiger externer Manipulationszugriffe insbesondere von Unternehmen, die nicht in Europa angesiedelt sind?

- Ist gewährleistet, dass vor Erwerb der Anlagen (insbesondere durch Fonds) ein unabhängig erstelltes Marktwertgutachten die Marktgerechtigkeit des Kaufpreises bestätigt?

Politik erkennt, dass „first come, first serve“ nicht passt.

Im Rahmen der Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts (Drucksache 21/2076) wurde explizit auf die hohe Anzahl von Anschlussanträgen von Großbatteriespeichern verwiesen.

Aus Sicht des Bundesrates könnten beispielsweise bundesweit einheitliche Reservierungsgebühren in Netzanschlussverfahren ein geeignetes Instrument sein, um spekulative Anschlussanfragen mit geringer Realisierungswahrscheinlichkeit zu verringern.

Der Bericht zum Energiemonitoring des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), der unübersehbar die Gesamtsystemkosten des Stromnetzes im Blick hat, lässt weitere Steuerungsmechanismen – auch in Bezug auf die Standortwahl – durchblicken:

- Speicher sollten aus Synergiegründen in der Nähe von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien stehen (bestenfalls Co-Location zur optimalen Auslastung von bestehenden Netzanschlüssen).

- Regional differenzierte Baukostenzuschüsse könnten Anreize zur netzdienlichen Standortwahl geben (Berücksichtigung von nicht netzdienlichen Engpasskosten durch Speicher).

- Weitere Steuerung der Standortwahl durch unterschiedliche Netzentgelte denkbar.

- Priorisierung von Netzanschlussanfragen bei netzdienlichen Speichern.

Fazit

Die aktuelle Debatte über die Genehmigung von Netzanschlüssen für BESS-Anlagen sorgt für Unsicherheit in Bezug auf deren Marktverfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit. Allerdings zeigen sich derzeit Alternativwege auf, um solche Großbatteriespeicherprojekte zu sourcen und in Betrieb zu nehmen, wenngleich hier besondere Kompetenzen von den handelnden Asset Managern erforderlich sind.

Daneben arbeiten andere Marktakteure (u.a. die Netzbetreiber) und die politischen Player daran, zweckmäßigere Genehmigungsprozesse für Netzanschlussanfragen zu entwickeln und zu implementieren.